在水处理、化工、医药等领域,膜分离技术已成为不可或缺的核心技术之一。其中,内压中空纤维超滤膜作为一种高效、节能的分离手段,被广泛应用于各种液体分离场景。然而,很多人对其工作原理存在疑问:内压中空纤维超滤膜是否属于正渗透技术?要回答这个问题,我们需要深入了解这两种技术的定义、原理及其应用场景。

什么是内压中空纤维超滤膜?

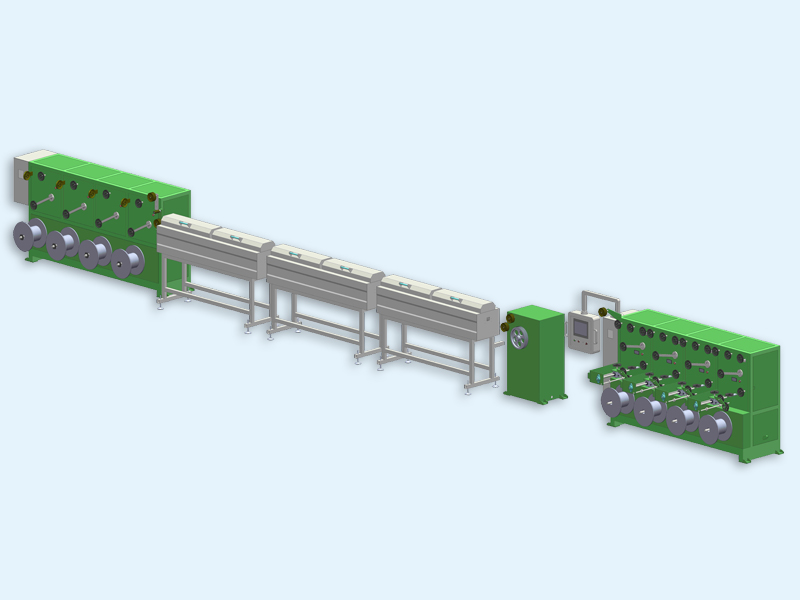

内压中空纤维超滤膜是一种以压力为驱动力的膜分离技术。其核心结构由无数中空纤维组成,这些纤维的管壁上分布着微孔,孔径通常在1-100纳米之间。在操作过程中,待处理的液体从纤维内部通过,在压力作用下,水分子和小分子物质透过膜壁,而大分子物质、胶体、细菌等被截留在膜内,从而实现分离和纯化的目的。 内压中空纤维超滤膜的优势在于其高过滤效率、低能耗和紧凑的结构设计。由于其纤维内部空间有限,流体在膜内的流速较快,能够有效减少膜污染,延长使用寿命。此外,中空纤维膜的比表面积大,单位体积内的过滤面积显著增加,进一步提升了分离效率。

正渗透技术的基本原理

正渗透(Forward Osmosis,FO)是一种基于渗透压差的膜分离技术。与超滤膜不同,正渗透膜不需要外部压力驱动,而是依靠膜两侧溶液的渗透压差,使水分子从低浓度溶液侧(原料液)自发地穿过膜进入高浓度溶液侧(汲取液)。 正渗透技术的核心在于汲取液的选择,其浓度远高于原料液,从而形成足够的渗透压差驱动水分子迁移。正渗透的优势在于能耗低、膜污染较轻,尤其适用于高盐度水处理、海水淡化等领域。

内压中空纤维超滤膜与正渗透的区别

虽然内压中空纤维超滤膜和正渗透都属于膜分离技术,但两者在原理、驱动力和应用场景上存在显著差异:

- 驱动力不同

- 内压中空纤维超滤膜以外部压力为驱动力,通过加压使液体通过膜孔,实现分离。

- 正渗透以渗透压差为驱动力,无需外部压力,水分子自发地从低浓度侧向高浓度侧迁移。

- 膜结构不同

- 内压中空纤维超滤膜的孔径较大,主要用于截留大分子物质和颗粒物。

- 正渗透膜的孔径更小,通常为纳米级,能够有效截留盐分和离子。

- 应用场景不同

内压中空纤维超滤膜适用于水处理、食品加工、医药分离等领域,尤其擅长去除悬浮物、胶体和细菌。

正渗透技术更适合高盐度水处理、海水淡化等场景,因其能耗低且对高盐废水有较好的处理效果。

内压中空纤维超滤膜是否属于正渗透?

基于以上分析,内压中空纤维超滤膜并不属于正渗透技术。两者的核心区别在于驱动力和分离机制:超滤膜依赖外部压力,而正渗透依赖渗透压差。此外,超滤膜的孔径较大,主要用于截留大分子物质,而正渗透膜更注重离子和盐分的分离。 内压中空纤维超滤膜和正渗透技术在实际应用中并非完全割裂。例如,在某些复合膜系统中,超滤膜可以作为预处理单元,去除大颗粒物和悬浮物,为正渗透膜提供更清洁的进水条件。这种组合应用能够显著提高整体系统的效率和稳定性。

内压中空纤维超滤膜的优势与应用

尽管内压中空纤维超滤膜不属于正渗透技术,但其在实际应用中表现出的优势不可忽视:

高效过滤:中空纤维膜的比表面积大,能够实现高通量过滤,显著提高分离效率。

低能耗:相较于其他压力驱动型膜技术,超滤膜的操作压力较低,能耗更少。

抗污染性强:内压式设计能够有效减少膜污染,延长膜的使用寿命。

应用广泛:从水处理到食品加工,从医药分离到化工提纯,超滤膜几乎涵盖了所有液体分离领域。 在饮用水处理中,内压中空纤维超滤膜能够有效去除水中的悬浮物、细菌和病毒,确保出水水质安全。在医药领域,超滤膜被用于蛋白质分离、病毒去除等精细分离过程。

未来发展趋势

随着膜分离技术的不断发展,内压中空纤维超滤膜和正渗透技术都在朝着高效化、智能化和环保化的方向迈进。未来,这两种技术可能会在更多领域实现协同应用,例如在海水淡化、废水处理等复杂场景中,超滤膜和正渗透膜的组合系统有望成为主流解决方案。 新型膜材料的研发也将进一步提升膜分离技术的性能。例如,纳米复合膜、石墨烯膜等新材料能够显著提高膜的分离效率和抗污染能力,为膜分离技术的应用开辟更广阔的前景。