在环保政策趋严与水资源循环利用需求激增的背景下,膜生物反应器(MBR)技术凭借其高效截留污染物、出水水质稳定的优势,成为污水处理领域的核心工艺。而作为MBR系统的“心脏”,平板膜与中空纤维膜的选型直接关系着项目运行效率与成本控制。本文将深入解析两类膜技术的性能差异、应用场景及运维要点,为工程设计与技术决策提供科学依据。

一、工作原理与结构差异:技术路线的分水岭

1. 平板膜:刚性支撑下的“过滤墙”

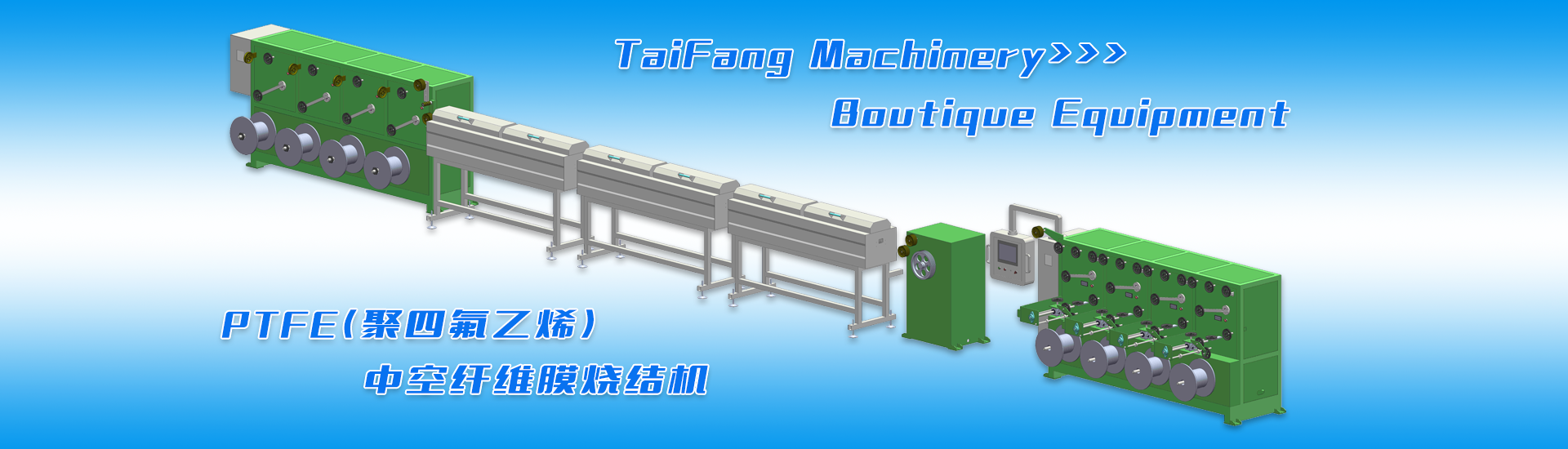

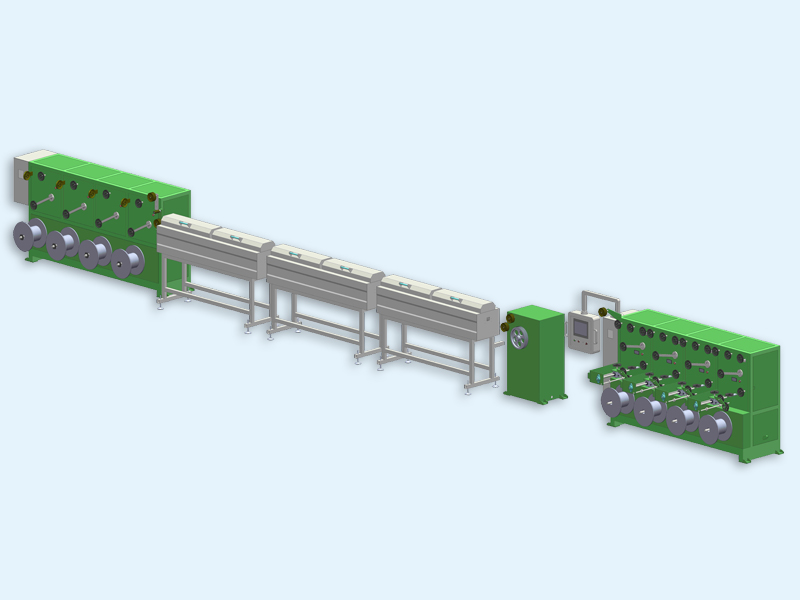

平板膜采用聚偏氟乙烯(PVDF)或聚四氟乙烯(PTFE)材质,通过多层复合工艺形成刚性平板结构。其核心特点在于高机械强度与抗污染能力——膜片间通过支架固定,形成平行排列的过滤单元,运行时水流以“错流过滤”方式通过膜表面,有效降低浓差极化现象。

2. 中空纤维膜:柔性密集的“毛细管束”

中空纤维膜由数百根直径0.5-2mm的中空纤维丝组成,纤维内部为支撑层,外部覆盖活性分离层。运行时采用“死端过滤”模式,污水从纤维外侧向内渗透。其最大优势在于高填充密度——单支膜组件可集成上万根纤维丝,单位体积处理能力显著优于平板膜。

二、性能对比:六大维度的技术博弈

1. 通量与能耗

平板膜:因采用错流过滤,需维持较高流速冲刷膜表面,能耗通常在0.3-0.6kWh/m³;

中空纤维膜:死端过滤模式能耗较低(0.2-0.4kWh/m³),但通量衰减较快,需频繁反冲洗。

2. 抗污染性与清洗周期

*平板膜*的刚性结构可承受更高强度物理清洗(如在线水反冲+擦洗),化学清洗周期可达3-6个月;

*中空纤维膜*纤维丝易缠绕堵塞,需每周进行维护性清洗,且化学清洗药剂用量增加20%-30%。

3. 机械强度与寿命

平板膜组件耐受压力波动能力更强,在含尖锐颗粒的工业废水中表现优异,设计寿命通常为5-8年;

中空纤维膜丝易断裂,在进水SS超过15mg/L时需增设预处理,平均寿命约3-5年。

4. 占地面积与模块化

中空纤维膜组件凭借高装填密度(50-100m²/m³),占地面积较平板膜(20-40m²/m³)减少40%-60%;

平板膜模块化设计更灵活,可通过增减膜片数量适配不同处理规模。

5. 投资与运维成本

中空纤维膜初期投资低(约800-1200元/m²),但更换频率高导致全生命周期成本上升;

平板膜单价(1200-2000元/m²)虽高,但长寿命特性使10年运维成本反低15%-20%。

6. 适用水质范围

*平板膜*更适合高浓度、高黏度废水(如食品加工、制药废水),耐受COD可达8000mg/L;

-

*中空纤维膜*在市政污水、低浓度工业废水领域更具性价比,但对进水水质波动敏感。

三、选型决策矩阵:场景化应用指南

1. 优先选择平板膜的工况

高SS/含油废水:如炼油、皮革废水处理,平板膜的宽流道设计(2-3mm)可避免纤维膜常见的污堵风险;

间歇运行场景:农村分散式污水处理项目中,平板膜停机后恢复通量更快;

极端pH/高温环境:PTFE平板膜耐受pH 1-13、温度≤95℃,远优于中空纤维膜(pH 2-10,温度≤40℃)。

2. 中空纤维膜的优势领域

大型市政污水处理厂:利用其紧凑结构降低土建成本,配合自动化控制实现稳定运行;

低浓度有机废水:印染、电子行业废水处理中,通量衰减可控且能耗优势明显;

-

老旧设施改造:在用地受限的提标改造项目中,可快速替换原有工艺单元。

四、技术发展趋势:材料创新与智能运维

随着纳米涂层技术突破,新型抗污染膜材料(如石墨烯改性PVDF)已进入工程测试阶段,可将两类膜的清洗周期延长30%以上。同时,物联网监测系统的应用正改变运维模式——通过实时监测跨膜压差、通量波动等参数,智能算法可预测膜污染状态并优化清洗策略,使中空纤维膜的维护成本下降18%,平板膜的能耗效率提升12%。 在“双碳”目标驱动下,低能耗膜产品研发加速。例如,低压平板膜组件(运行压力≤0.01MPa)已实现商业化应用,其单位产水能耗较传统型号降低25%;而中空纤维膜厂商则通过优化纺丝工艺,将纤维抗拉强度提升至4.5N以上,显著延长了使用寿命。