开头:

在全球水资源短缺加剧、生物医药需求激增的背景下,*中空纤维膜技术*凭借其高效分离特性,成为水处理、医疗透析等领域的核心解决方案。作为支撑这一技术产业化落地的关键装备,中空纤维膜生产线设备行业正迎来前所未有的发展机遇。本文将深入分析该行业的竞争格局、技术趋势与市场潜力,揭示其背后的增长逻辑。

一、行业现状:从技术壁垒到规模化生产

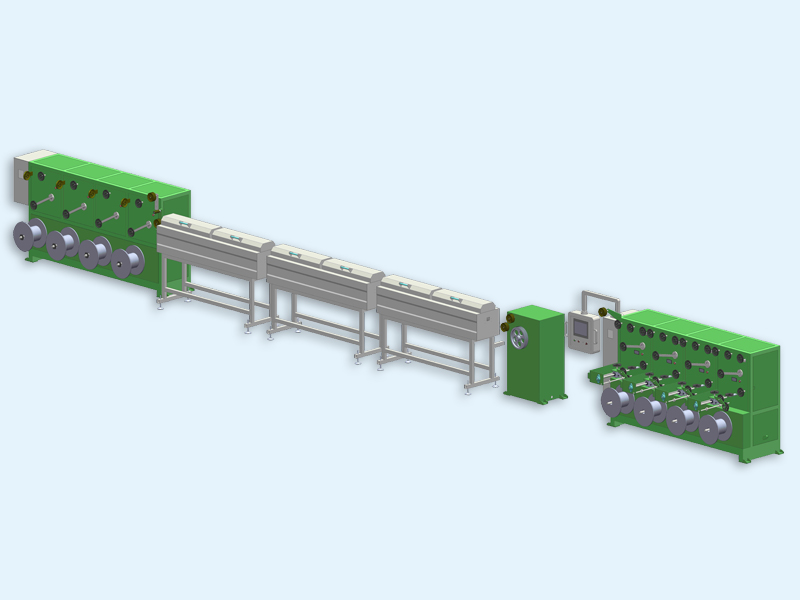

中空纤维膜是一种具有微米级孔径的管状分离材料,其生产线设备涵盖纺丝、成膜、封装等核心工艺。高精度纺丝机与智能化控制系统是设备制造的两大技术门槛。目前,全球市场由美国Koch、日本东丽等企业主导,国内厂商如天津膜天膜、海南立昇正通过*自主创新*逐步缩小差距。

数据显示,2022年全球中空纤维膜生产线设备市场规模达12.3亿美元(来源:Grand View Research),其中亚太地区因环保政策驱动,增速超过欧美市场。中国“十四五”规划明确提出“膜材料国产化率提升至60%以上”,政策红利进一步加速设备本土化进程。

二、应用领域扩张:从水处理到高附加值场景

传统上,中空纤维膜生产线设备主要用于市政污水处理与工业废水回用。但随着技术迭代,其应用边界不断拓宽:

生物医药领域:血液透析器、疫苗纯化设备需求激增,推动生产线向GMP级洁净标准升级;

新能源产业:锂电隔膜、氢能气体分离膜的生产设备成为新增长点;

食品饮料行业:无菌灌装系统的渗透率逐年提升,带动定制化设备订单量增长。

*“一膜多用”的特性,使得设备制造商需兼顾模块化设计与场景适配能力。*例如,医疗级产线需满足0.1μm孔径精度控制,而工业级产线则更强调每小时吨级处理效率。

三、技术突破方向:智能化与绿色制造

智能化改造是当前设备升级的核心趋势。通过引入AI视觉检测、数字孪生技术,生产线良品率可从85%提升至98%以上。以国内某头部企业为例,其开发的*全自动纺丝系统*实现了从原料投料到成品分拣的全流程无人化,人力成本降低40%。

绿色制造要求设备减少能耗与污染。新型干-湿法纺丝工艺(Dry-Wet Spinning)通过优化溶剂回收系统,将有机溶剂损耗率从15%降至3%以下。欧盟REACH法规对挥发性有机物(VOCs)的严苛限制,进一步倒逼设备厂商革新工艺。

四、竞争格局:国产替代与产业链整合

尽管外资品牌仍占据高端市场,但国产设备凭借性价比优势与快速响应能力,正在中低端领域加速替代。例如,国产纺丝机的价格仅为进口设备的60%-70%,交货周期缩短30%以上。 值得关注的是,头部企业通过纵向整合强化竞争力:

上游材料:自研PVDF、聚砜等膜材料,降低原料成本波动风险;

下游服务:提供设备运维+膜组件更换的一站式服务,客户粘性提升20%-30%;

-

跨界合作:与AI企业、科研院所共建实验室,缩短技术研发周期。

五、未来展望:三大增长引擎驱动千亿市场

根据MarketsandMarkets预测,2028年全球中空纤维膜生产线设备市场规模将突破21亿美元,复合增长率达8.7%。三大核心驱动力包括:

新兴市场需求爆发:东南亚、中东地区海水淡化项目密集上马;

技术融合创新:纳米涂层技术提升膜抗污染性能,延长设备使用寿命;

政策加码:中国“双碳”目标推动工业零排放技术普及,催生设备更新需求。 能否突破超细纤维(<50nm)连续化生产技术,将成为企业争夺高端市场的胜负手。*